“不到园林,怎知春色如许……”11月16日,一级演员、梅花奖获得者顾卫英走进市图书馆“日知讲坛”,以《东方神韵 昆曲之美》为题,用数十年的艺术积淀与独到见解,为市民细腻解读昆曲的唱腔之美、表演之精、角色之魂。这场讲座,像是秋天里的一曲水磨腔,温柔揭开昆山与戏曲绵长不绝的缘分。

再回2025年戏曲百戏(昆山)盛典,二十三天的戏曲盛宴,不仅再现了“百戏之师”昆曲发源地的文化自觉,更让戏曲从舞台走向市井、从传统走进生活,成为可听、可看、可感的生活风景。

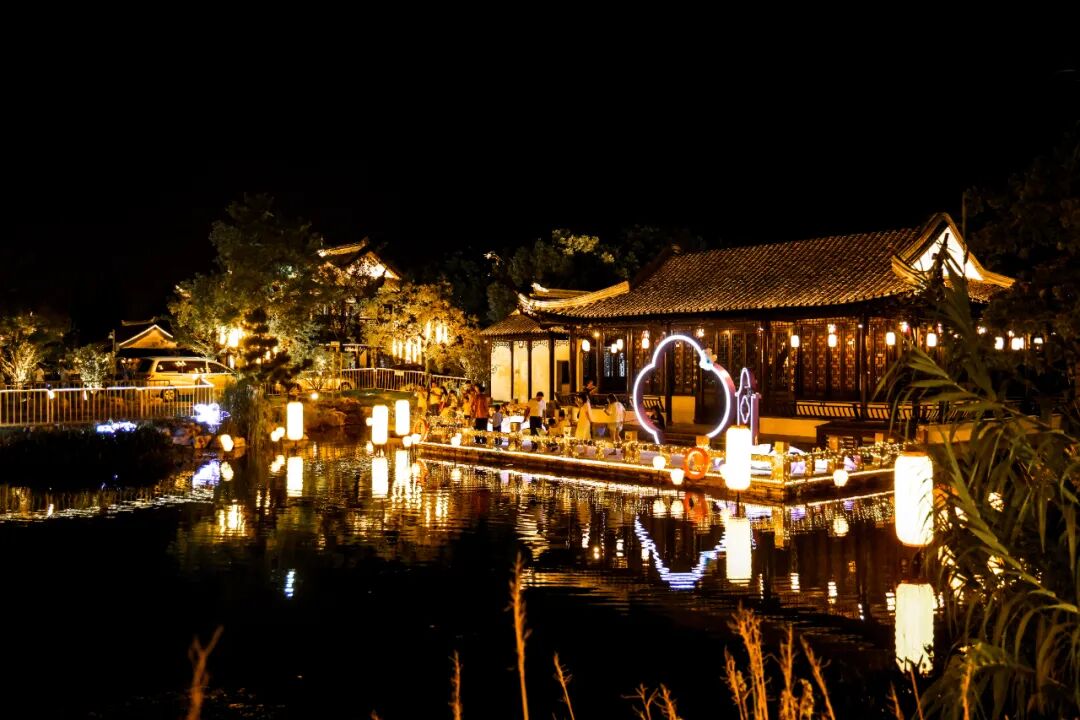

你是否想过,看戏不必正襟危坐?在昆山,戏曲早已走出剧场,融入城市的呼吸。清晨的亭林园,天津京剧院演员闫虹羽一袭戏装,全情演绎《昭君出塞》,观众围拢如墙,掌声随唱腔起伏;夜幕下的周庄,蒲剧演员立于手摇船头,水袖轻扬,南湖水面倒映戏台,如梦如幻。

“今年又来咯!”从成都远道而来的八旬戏迷夫妻——蔡志雄与周美君,已是连续四届奔赴昆山。“我们从京剧、昆曲,追到藏戏、广灵大秧歌,很多戏这辈子都没见过第二次。”蔡老翻着盖满纪念章的小本子笑说,“百戏盛典,让我们老有所乐,也老有所学。”

在昆山杜克大学,四位“梅花奖”得主与青年演员同台献艺,不仅吸引中国学子,更有外籍教师举起手机录完全场。“每一个动作都在讲故事。”英国教师郭冉说:“我要把这些美好分享给更多人。”

昆山戏曲百戏博物馆以戏曲水袖和工尺谱为设计灵感,成为昆山文化地标,开馆以来,已收藏4156件藏品,接待近70万人次参观,精心策划并落地了包括百戏研学、博物馆公开课、“我们的节日”等414场特色活动。在深耕馆藏活化的基础上,昆山更以系统性思维推进戏曲历史文化片区规划建设,以一条艺术时空之链,串联人文艺荟、湖滨休闲、乐享生活、碧波林海、星溪科创5大板块,让戏曲不囿于方寸舞台,延伸为全域浸润的文化生态。

作为普及推广中华优秀传统文化、人类口述和非物质文化遗产的重要载体和窗口,昆曲文化中心打造“良辰雅集”导赏演出、“昆芽儿”昆曲研学活动,年均接待100场活动;梁辰鱼剧场每年演出约70场,创排《顾炎武》《浣纱记》《西厢记》《跃龙门》等大戏,获得国家艺术基金扶持、江苏省精神文明建设“五个一工程”奖、江苏省文华优秀剧目奖等荣誉。

一级演员由腾腾凭借深厚的艺术造诣与精湛的舞台表现,成功入选第33届上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖提名名单,为昆曲艺术再添荣光。在国内艺术舞台上,昆山当代昆剧院一众优秀演员强势登陆新年戏曲晚会,在国家级文化盛宴中展现“百戏之师”的独特韵味。走向更广阔的文化舞台,昆山当代昆剧院同样步履不停:演员们携经典剧目惊艳亮相维也纳,用婉转水磨腔架起跨文化交流的桥梁。从欧洲的文化殿堂到港澳的艺术盛会,大美昆曲的雅音跨越山海、回荡四方。

十一载耕耘,雅音不绝。重阳曲会从大雅巴城的曲会雅集,成长为昆山持续擦亮昆曲文化“金名片”的重要载体。从社区到校园,从商圈到古镇,28个昆曲小剧场遍布城乡。“转角都是戏”,不再是一句口号,而是这座城市的真实写照。

当百年戏韵遇上现代生活,会碰撞出怎样的火花?在昆山,答案是:无限可能。

“异曲同工”挂耳咖啡礼盒,扫码即可边品咖啡边听昆曲,实现“一口咖啡一曲昆腔”的沉浸体验;黛妃戏曲巧克力将经典脸谱化作可口的艺术品;昆绣、粉墨宝贝人偶、非遗剪纸……传统戏曲以轻盈姿态融入日常消费,让人眼前一亮。

▲昆曲《牡丹亭》主题文创产品亮相***

上海虹桥高铁站里,“大美昆曲 大好昆山”主题展厅成为往来旅客的文化“中转站”。触摸琵琶造型的听曲装置,《牡丹亭》的婉转唱腔便流淌而出。一位来自北京的旅客临时改签车票:“本来只是转车,现在决定去昆山看一场戏后再走!”

依托“昆曲故里”正仪老街为载体,“鹿埜•游园会”通过沉浸式场景构建、《牡丹亭》剧情解谜、非遗市集联动等多元形式,复刻“玉山佳处”雅集胜景,全面展现正仪“鹿埜古意、玉山雅韵、昆曲风华、古镇新声”的文化脉络,实现千年文脉的活态传承与文旅场景的创新突破。

科技也为戏曲传播插上翅膀。江苏省演艺集团和昆山当代昆剧院联合出品昆剧电影《顾炎武》,首次把昆剧《顾炎武》搬上大银幕;昆山创新打造国内首部“昆曲+文旅”非遗短剧《玉见梁辰鱼》,展现传统文化在新兴载体下的全新活力。

优酷与B站设立的“百戏盛典艺术云剧场”,上线超过500部作品,覆盖百余剧种,总时长超12000分钟。木偶戏《火焰山》单场线上观看量突破40万,泉州市提线木偶戏传承保护中心副主任林建裕感慨:“我们希望通过更多元的传播,让年轻人感受传统艺术的魅力。”

“看百戏·游江苏”推出10条戏曲主题线路,构建“一城一戏一体验”的文旅新模式。昆山文商旅集团推出“昆曲宴·长生殿”,十二道菜品对应十二出剧情,戏中有食,食中有戏。戏曲,正以可感可触的方式,“走”进寻常生活。

戏曲的传承,不仅在舞台,更在一代代人的热爱与坚守中延展。戏曲百戏博物馆内,“一枝独秀 两岸同缘”昆曲艺术藏品展静静诉说着文化的同根同源。策展人杨守松十年集藏3807件藏品,其中1189件来自台湾。“俞振飞的中山装、沈传芷的扇面,每一件都是血脉亲情的见证。”

而在党的***以来“文华表演奖”得主艺术长廊,七位艺术家留下手模,将“艺术印记”永久留存。福建省实验闽剧院院长周虹捐赠了获奖时使用的折扇、头面,希望让更多观众深入感受戏曲艺术的精髓。

传承的希望,更在少年。正仪崇文书院中,孩童凭栏望戏,眼中有光;昆山文化艺术中心舞台上,全国“新时代好少年”“小梅花”昆曲艺术团与昆山当代昆剧院专业演员同台演出《薪火相传》。“我会更努力,把昆曲传下去。”小学生解苏倩话语坚定。

如今,昆山已建立23个“小昆班”,培育5000余名学员,绽放出161朵“小梅花”,连续多年受邀参加“良辰美景·恭王府非遗演出季”;今年,38名昆曲委培生学成归昆,悉数加入昆山当代昆剧院。在这里,戏曲以青春之姿,讲述中国故事,传递文化自信。

从守正创新到人才培育

再到“百戏+”融合探索

昆山以一座城的力量

扛起戏曲复兴的使命

昆山有戏,不仅在台上

更在每一条街巷、每一个转角

每一颗被戏曲浸润的心中

来源:昆山发布